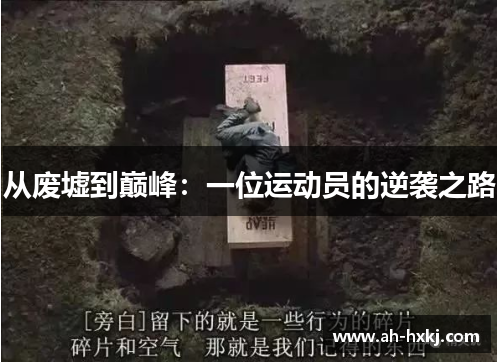

在体育竞技的宏大舞台上,逆袭的故事总是格外动人。一位曾被命运击倒的运动员,如何从伤病、质疑与自我怀疑的废墟中重新站起,最终攀上职业巅峰?这不仅关乎肉体与意志的较量,更是一场关于信念与救赎的史诗。本文通过四个维度剖析这段传奇:少年时期的梦想如何被现实撕裂,低谷中的自我重建, 科学训练与团队支撑的关键作用, 以及巅峰时刻对体育精神的重新定义。每个片段都浸透着血汗与热泪, 共同编织出超越极限的生命赞歌。

1、梦想初燃与骤灭

十岁的李鸣第一次握住羽毛球拍时,掌心传来的震颤仿佛电流穿透灵魂。简陋的水泥球场边,他盯着空中划出弧线的羽毛球,瞳孔里倒映出省队教练惊讶的脸。那年夏天,他带着区赛冠军奖杯回家,父亲用布满老茧的手摩挲奖牌,沉默着当了珍藏多年的怀表。

命运转折发生在十七岁那场大雨里。省级选拔赛决胜局,李鸣高高跃起扣杀时,左脚踝传来令人牙酸的断裂声。诊断书上的「跟腱完全断裂」像道血色封印,将少年钉在病房惨白的床单上。深夜,他盯着天花板,听着走廊尽头隐约传来的轮椅吱呀声 ,第一次尝到恐惧的腥甜。

三个月后复健室里,曾经能轻松单腿站立接杀的身体,如今颤抖得像风中残叶。物理治疗师记录本上「肌力恢复30%」的标注 ,被李鸣偷偷改成「50%」。他学会在无人时把止痛药塞进枕头,却藏不住病历本里新增的「抑郁症倾向」诊断。

2、暗夜中的萤火

转机出现在某个浓雾弥漫的清晨。复健室外,李鸣撞见母亲蹲在消防通道里啃冷馒头——为省下住院费,她已连续吃了一个月咸菜。馒头碎屑落在起球的毛衣上,与早生华发刺目相映。那天起,病房走廊多出个扶着助行器挪动的倔强身影,月光常伴他至深夜。

偶然翻到的残奥会录像带,彻底点燃了李鸣眼里的光。屏幕里独臂运动员用牙齿系鞋带的画面,让他撕掉了床头的退役申请。他开始在医护人员下班后潜入复健室,用绷带将球拍绑在尚未痊愈的右手,对着发球机练习反手截击。

肌贴包裹的膝盖在每次急停时都渗出组织液,但监控视频记录下,那个蹒跚身影的移动速度从每分钟3个回合,逐渐提升到12个。主治医生发现时 ,李鸣已经能完成连续四十分钟的基础训练。诊室里,泛黄的X光片被举起对着阳光,「骨密度恢复70%」的结论 ,让整个医疗团队陷入沉默。

3、破茧重生的密码

重返赛场的道路比想象中艰难百倍。新教练设计的「三维平衡训练法」 ,要求李鸣每天在晃动平台上完成2000次击球。有次失误导致腰椎旧伤复发,他趴在橡胶地垫上呕吐完胃液 ,用手机播放着母亲的语音消息继续加练。

雷竞技官方版下载ios生物力学专家为其定制的「自适应步态模型」,将每个跨步角度精确到0.5度。智能护腕实时监测的肌肉微震颤数据 ,通过AI算法转化为训练日志里的683项调整建议。深夜的体能室里,离心训练机的金属配重片撞击声 ,常与早班地铁的轰鸣交织。

突破发生在某个暴雨夜。李鸣在模拟高压环境的低氧舱里 ,完成了连续47分钟的超负荷对抗。当舱门开启时 ,监护仪显示血氧饱和度一度降至82% ,但战术平板上记录的击球精准度 ,终于突破了他受伤前的巅峰数据。

4、巅峰之上的觉醒冠军领奖台上,李鸣右膝的疤痕在镁光灯下泛着细碎的光。这枚世锦赛金牌,镶嵌着三年前手术钢钉的残影。当国歌响起时 ,他忽然想起那个偷改康复记录的深夜 ,泪水在掌声雷动中砸在星条旗图案的地胶上。

如今 ,李鸣基金会资助的残疾人运动中心里 ,悬挂着一张特殊的解剖图。图上用红蓝箭头标注着23处重伤痕迹 ,每个标记旁都手写着康复日期与当时心境。年轻运动员们触摸着那些凹凸的注释 ,仿佛在阅读一部用伤痛写就的圣经。

总结:

这条从废墟延伸至巅峰的道路上,每一道伤疤都是重新定义的勋章。李鸣的故事撕碎了「天赋论」的虚伪面纱,暴露出竞技体育最原始的真相:所谓奇迹,不过是凡人将执念锤炼到极致的副产品。当跟腱断裂的阴影化作起跳时的推力,当抑郁情绪反哺为战术分析的动力,那些曾被判定为「运动生涯终结」的瞬间,恰恰成为了传奇最有力的注脚。

在流量为王的时代,这个反高潮的逆袭叙事如同冷静的解剖刀。它剖开的不仅是运动员的躯体创伤史 ,更是整个社会对「失败者」的认知偏见。当李鸣在颁奖台上凝视自己变形的关节时 ,他看到的或许不只是个人的救赎 ,更是一个关于人类如何在极限处重生的永恒命题——巅峰从来不是目的地 ,而是废墟中开出的花。